AKWAABA JAZZ TOUR IN GHANA 2027

JAZZ TOUR GHANA 2027

30. April - Internationaler Tag des Jazz

Euro-Afrofusion

Mit einer neu zusammengestellten Jazzformation

von bekannten Jazzern aus Europa auch mit ghanaischen Wurzeln

ist Ende April Anfang Mai 2027 eine Jazztour durch Ghana geplant

| VORNAME | NAME | FACH | NATIONALY | STADT | LAND |

| Camille | Bertault | Vocal | FRENCH | Paris | France |

| Caris | Hermes | Bass | GERMAN | Köln | Germany |

| Christine | Corvisier | Tenor Saxofonistin Arrangements | GERMAN | Köln | Germany |

| Emile | Parisien | Alt Saxofon | FRENCH | Paris | France |

| Joseph | Bannor | Percussion | GHANIAN | Accra | Ghana |

| Joy | Frempong Aka Oy | Syntheziser Vocal | GHANIAN | Berlin | Germany |

| Peter | Sommuah | Trompet | GHANIAN | Amsterdam | Netherlands |

| Shuteen | Erdeneboatar | Piano Komposer | MONGOLIAN | München | Germany |

SPENDEN SIND SEHR WILLKOMMEN

Von Kulturen Lernen e.V.

AFRO FUSION

GLS Gemeinschaftsbank eG

IBAN DE 50 4306 0967 4008 8844 00 BIC GENO DE M 1 GLS

Camille Bertault

Nach ihrer Ausbildung am Konservatorium erhält Camille Bertault einen Preis für klassisches Klavier und studiert Oper, Theater und Tanz am Konservatorium von Nizza.

Im Alter von 20 Jahren schreibt, redigiert und spielt sie in Theaterstücken für Kinder. Inspiriert von ihrem jazzbegeisterten Vater studiert sie Gesang und Improvisation am Conservatoire de Paris.

2016 wird sie von dem New Yorker Label Sunnyside Records entdeckt, das ihr erstes Album „En vie“ vertreibt und ihr die New Yorker Jazzszene näherbringt. Dort trifft sie Dan Tepfer, Michael Leonhart, Jeff Ballard und Joe Sanders, mit denen sie 2018 unter Sony France ihr zweites Album „Pas de Géant“ aufnimmt, das von der Presse hervorragend aufgenommen wird.

Anschließend tourt Camille um die Welt und veröffentlicht 2020 ihr drittes Album „Le tigre“ bei Sony, gefolgt von „Playground“, einer Zusammenarbeit mit David Helbock bei ACT.

2023 erscheint ihr fünftes Album „Bonjour Mon Amour“ beim Künstlerkollektiv-Label „Vita“ und sie gewinnt „Les Victoires du jazz“.

Caris Hermes

Geboren wurde sie in Geseke, in Lippstadt ging sie zu Schule und Musikschule, wo sie Geige und Cello spielte. Dort startete also ihre Werdegang zur Jazz-Musikerin. Inzwischen ist Caris Hermes zwar viel unterwegs, aber selten in Heimat. Die Anfrage des Jazz-Clubs Rheda-Wiedenbrück für ein „Heimspiel“ fand sie deshalb sehr reizvoll: „Ich liebe die Ecke um unsere alte Nachbarstadt sehr und habe viele Erinnerungen daran!“

Am 23. Oktober spielt die jetzt in Köln lebende Musikerin im Eventlokal Abrahams mit ihrem Quartett. Dann werden einige der von Lippstadt ausgehenden Linien ihres Lebens hörbar werden. Etwa das Studium bei Bass-Legende John Goldsby in Essen, dass Vielfalt lehrte. Aber auch die Aufnahme in das Umfeld der WDR Big Band, der Goldsby seit Jahrzehnten angehört. Und die folgerichtige Weiterentwicklung von der „Sidewoman“ über die Bandleaderin hin zur profilierten Komponistin auch für Big Bands. Das würdigte zuletzt der WDR-Jazzpreis 2024.

Heute ist Caris Hermes eine gefragte Bassistin, die etwa bei der diesjährigen Jazz Baltica mit Eva Klesse und Nils Landgren als Sidekick für die Pianistin und Sängerin Ida Sand ein Mitternachtskonzert vor hunderten von Zuhörern am Timmendorfer Strand mitwirkte.

Begleitet wird Caris Hermes von ihrem Quartett, zu dem mit Paul Heller am Saxofon ein langjähriger Förderer ebenso gehört wie Niklas Walter am Schlagzeug, den Hermes bei einem Jugendworkshop in Bielefeld kennenlernte. Aus der Zusammenarbeit mit Niklas Walter im Jugendjazzorchester NRW entstand vor über einem Dutzend Jahren die Kooperation auch in kleineren Besetzungen. Roman Babik am Flügel ist als profilierter Begleiter bekannt.

Eines der Stücke am 23. Oktober wird Caris Hermes als „Local Hero“ für den Abend komponieren: „Ich habe viele Bilder und Menschen aus unserer Gegend vor Augen. Da lässt sich was raus machen“. Ein gegenseitiges Wiederentdecken oder Kennenlernen mit Überraschungen auf hohem Niveau steht bevor.

Die Besetzung:

Paul Heller – tenorsax

Roman Babik – Piano

Niklas Walter – drums

Caris Hermes – bass

Emile Parisien

Den Anfang der Mittwochs-Konzertreihe im 2022 neu gegründeten jaZzCLUB Rheda-Wiedenbrück machte mit dem transatlantischen französisch amerikanischen „Emile Parisien Sextet“, das sich über Jahre auf internationalen Bühnen einen Spitzenruf erarbeitet hat. Für alle anwesenden 140 Musikinteressierte - Ausverkauft - ein begeisterndes und kaum noch zu toppen geglaubtes musikalisches Klangerlebnis.

Stücke vom Album "Louise - ACT, 2022"

"Louise" ist ein bemerkenswertes Album, in dem wilde Energie mit einer viel sanfteren Seite kontrastiert und glücklich koexistiert. Seine Feinheiten und Freuden kommen zum Vorschein, je öfter man es hört.

Louise" gibt uns den bisher genauesten Einblick in den Charakter und die kreative Individualität eines der führenden europäischen Jazzmusiker.

Mitglieder des neu gegründeten Jazzvereins konnten sich schon einen Tag zuvor nach der Vorstellung des neu gegründeteten Vereins durch Kostproben vom begnadeten Sopran-Saxophonisten Emileund seinem jahrelangen Begleiter am PianoRoberto Negro begeistern lassen.

Emile Parisien – Louise

CD / Vinyl / digital

Emile Parisien Sopransaxophon

Theo Croker Trompete

Roberto Negro Klavier

Manu Codjia Gitarre

Joe Martin Bass

Nasheet Waits Schlagzeug

„Das Beste, was dem europäischen Jazz seit langem passiert ist“ (Le Monde) – Emile Parisien hat für dieses Album, sein siebtes als Leader oder Co-Leader bei ACT, ein hochkarätiges amerikanisch-europäisches Sextett zusammengestellt. Die Band wird 2022 auf Tournee gehen, dem Jahr, in dem sich Parisien's erster Auftritt auf einem ACT-Album zum zehnten Mal jährt.

Der Saxophonist entwickelte schon sehr früh ein ausgeprägtes Gespür für Musik: Er war zehn Jahre alt, als seine Familie in Cahors erfuhr, dass etwa 200 Kilometer entfernt in Marciac eine neue Musikschule eröffnet werden sollte. Der Junge sagte seinen Eltern, dass er diese Schule als Internatsschüler besuchen wolle... und so machte er sich mit ihrer Unterstützung und Zustimmung auf den Weg. Durch die Schule und das Festival in Marciac erhielt er Mentoring von einigen der Größen des nordamerikanischen Jazz: Wynton Marsalis (der als Gast auf dem Album Sfumato Live zu hören ist), Clark Terry, Bobby Hutcherson, Oscar Peterson...

Die Tatsache, dass drei der Musiker im Sextett auf „Louise“ oder die Hälfte der Band Amerikaner sind (Theo Croker (Trompete), Joe Martin (Bass) und Nasheet Waits (Schlagzeug)), ist für Parisien wichtig: „Es war an der Zeit für mich, zu den Wurzeln zurückzukehren, die mir überhaupt erst die Liebe zu dieser Musik vermittelt haben“, erklärt er. Die Idee der „Rückkehr zu den Wurzeln“ trifft besonders auf Parisien's Entscheidung zu, mit Theo Croker, dem Enkel des Trompeters Doc Cheatham (1905-97), zusammenzuarbeiten. Parisien beschreibt ihr Treffen auf der „Jazz Animals“-Tournee 2018 als „superrencontre“, und seit diesen Begegnungen hat sich eine besonders starke musikalische Verbindung und persönliche Freundschaft entwickelt. Auf „Louise“ hat Parisien nicht nur dafür gesorgt, dass Crokers Trompetenspiel eine enorme emotionale und stilistische Bandbreite aufweist, sondern auch Freude daran gefunden, seine eigene melodische Stimme mit der von Croker zu verbinden und zu verflechten. Ihre Interaktion ist etwas Besonderes und sorgt für einige der vielen freudigen Momente auf diesem breit gefächerten und dennoch sehr kohärenten Album. Parisien hat Croker großzügigerweise die Möglichkeit gegeben, mit seiner feierlich-evokativen Komposition „Prayer for Peace“ das letzte Wort auf dem Album zu haben.

Der Schlagzeuger Nasheet Waits ist auf dem gesamten Album eine lebhafte und energiegeladene Präsenz, insbesondere im dritten Teil von „Memento“, dem bedeutendsten Stück auf „Louise“, das Parisien seiner Mutter widmet. „Ich liebe Nasheets Spiel einfach, er ist unglaublich. Es war ein Traum, mit ihm zu spielen”, sagt Parisien, der Waits’ Spiel auf Platten bewunderte, bevor sich ihre Wege auf Festivals kreuzten. Dies ist das erste Mal, dass sie zusammenarbeiten.

Joe Martin ist einer der gefragtesten Bassisten New Yorks; Parisien kennt ihn aus ihrer gemeinsamen Zeit als Mitglieder des Quartetts von Yaron Herman. Manu Codjia und Robert Negro sind zwei der engsten musikalischen Kollegen von Emile Parisien. „Wir haben in so vielen Kontexten gespielt und so viel Musik zusammen erkundet”, sagt Parisien.

Manu Codjia und Robert Negro sind zwei der engsten musikalischen Kollegen von Emile Parisien. „Wir haben in so vielen Kontexten gespielt und gemeinsam so viel Musik erkundet“, sagt Parisien. Der Gitarrist Codjia war einer der ersten Musiker, die er kennenlernte, als er vor fast zwei Jahrzehnten nach Paris zog. „Manu hat die erstaunliche Fähigkeit, als ‚Klebstoff‘ zu fungieren, der eine Band zusammenhält und einen gemeinsamen Sound schafft.“ Codjia hat den Titel „Jungle Jig“ beigesteuert, ein energiegeladenes Stück, in dem eine ideale Balance zwischen Chaos und Ordnung gefunden wurde. Roberto Negro hat ebenfalls regelmäßig mit Parisien als Duo, in Sfumato und anderen Kontexten gespielt. „Europäische Musik, Klassik, Jazz – Roberto spielt alles so gut! Er ist ein so vielseitiger Musiker“, sagt Parisien. Roberto Negros Komposition „Il giorno della civetta“ (Zibetkatze) ist elegant getaktet und hat einen wunderbar natürlichen Fluss.

Der Titeltrack „Louise“ ist sanft, weitläufig und meditativ. Der Titel bezieht sich auf die „Spinnen“-Skulpturen von Louise Bourgeois. Diese Skulpturen sind meist im öffentlichen Raum zu sehen, was Parisien dazu veranlasst hat, darüber nachzudenken, wie uns die Ausgangssperre während des Lockdowns die Freude am Aufenthalt im Freien genommen hat. Bourgeois’ Skulpturen sind auch sehr stark mit Themen der Mutterschaft und mit Metaphern des Spinnens, Webens, Pflegens und Beschützens verbunden. Parisiens Zuneigung und Wertschätzung für die bedingungslose Liebe von Müttern zu ihren Kindern ist der emotionale Hintergrund dieses bewegenden Titels mit seinen glorreichen Soli von Theo Croker und Manu Codjia.

Zwei Stücke rücken europäische Musiker früherer Generationen in den Vordergrund, die Parisien entscheidend beeinflusst haben: „Jojo“ ist eine fröhliche Hommage an Joachim Kühn; der Titel ist unverkennbar, bewusst und zutiefst von Ornette Coleman inspiriert. „Madagascar“ von Weather Report erinnert an eine Zeit, als Parisien in The Syndicate spielte, der Band, die 2007 gegründet wurde, um das Erbe von Joe Zawinul fortzuführen und seine Musik aufzuführen.

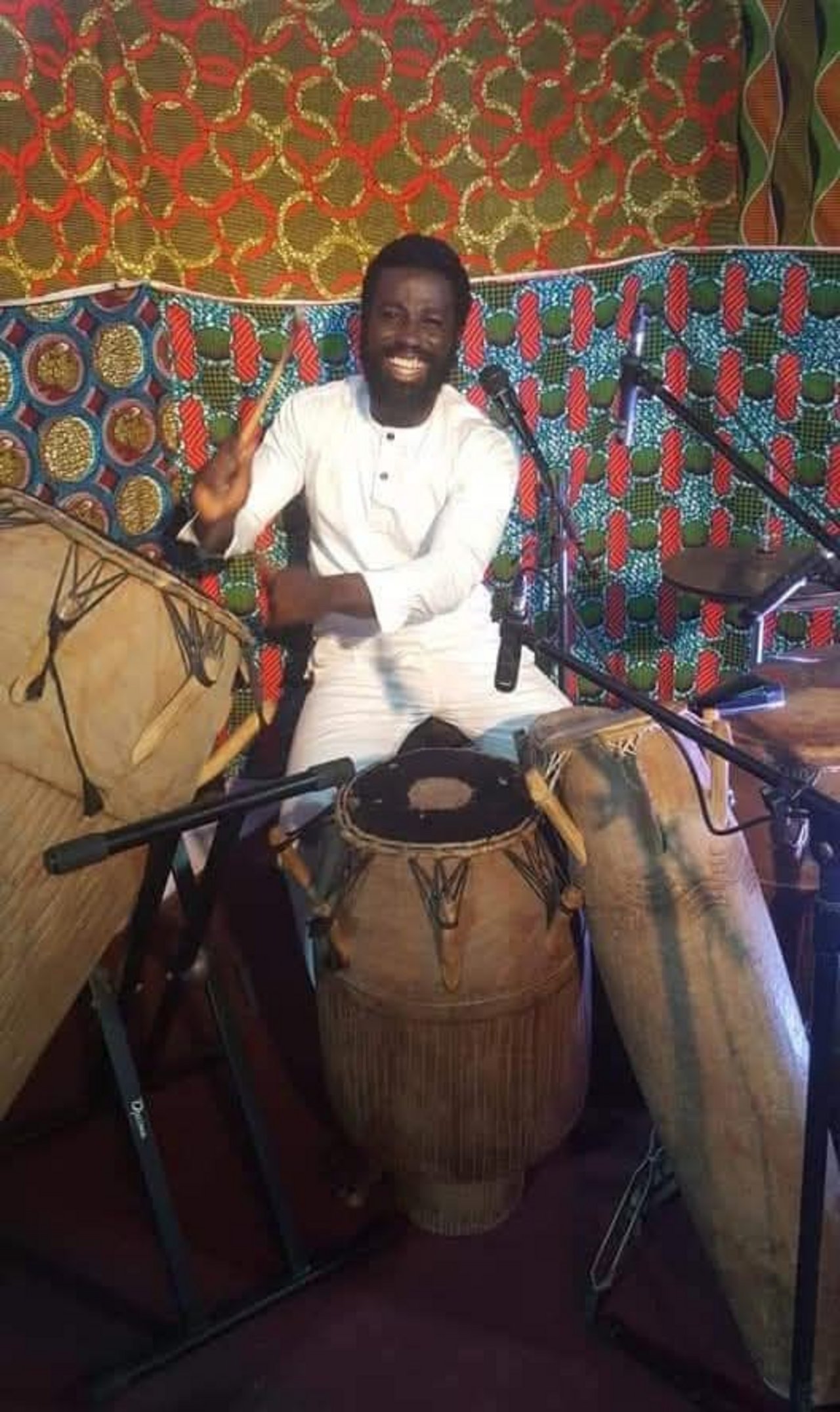

Joseph Bannor

Joseph Bannor

@kunimyelor_gh

Joseph ist ein äußerst talentierter Musiker aus Ghana, der in Accra lebt. Er beherrscht traditionelle Perkussionsinstrumente auf Weltklasseniveau. Arrangeur bei Best Wave Music Technologies.General Associate of Arts and Sciences – Juni 2001 bis August 2023 an der Modern Sciences and Arts University.

Joseph hatte seit seinem achten Lebensjahr eine Leidenschaft für Musik und verfolgte diese nach seinem Schulabschluss professionell weiter. Zu seinen bemerkenswerten Meilensteinen gehören:

- Pan-African Youth Orchestra (PAYO)

Hier begann er und stellte sein Talent unter jungen Musikern mit unterschiedlichem ghanaischem Hintergrund unter Beweis.

- Pan-African Orchestra (PAO):

Dank seines Könnens wurde er in dieses renommierte Orchester aufgenommen, das für seine Mischung aus traditionellen und neotraditionellen afrikanischen Klängen bekannt ist. Das PAO wurde 1988 von Nana Danso Abiam gegründet und spielt Instrumente wie Atenteben-Flöten, Gyile-Xylophone, Kora-Harfenluten und Gonje-Geigen.

- Soul Winners Band

Später schloss sich Joseph dieser ghanaischen Gospelgruppe Ghanaian gospel group an, die ein weltweit erfolgreiches Album veröffentlichte und gemeinsam mit amerikanischen Gospelkünstlern auftrat. Der Leiter der Band, Kenneth Appiah, ist ein Komponist und Afro-Pop-Künstler aus Accra.

Anschließend kam er zu den Ghana-Jazz-Kollektiven mit namhaften Musikern wie Victor Dey jnr, Bernard Ayisa. Er hatte die Gelegenheit, auch mit Etienne Mbappe, Sean Nowell, Nicolas Genest, Bruce Harrisand und anderen zu spielen.

Mit Peter Somuahspielte er in einer gemeinsamen Band, bevor sich Peter auf den Weg nach Europa begab und dort seine Karriere startete. Peter kehrt regelmäßig nach Accra zurück und ermöglicht es Jugendlichen dort, auf gespendeten Blasinstrumenten zu lernen. Eine Herzensangelegenheit bei seinen Aufenthalten dort Nachwuchstalente in Workshops zu unterrichten.

Heute leitet Joseph seine eigene Band, die lokale Volkslieder mit internationalen Genres verbindet, zu 80 % ghanaische Trommeln einbezieht und seine starken Gesangsfähigkeiten zur Geltung bringt.

Mit einem neuen Album in Aussicht entwickelt sich seine musikalische Reise weiter.

Joy Frempong Aka Oy

Joy Frempong wurde 1978 in Bolgatanga im Norden Ghanas als Tochter eines ghanaischen Vaters und einer schweizerischen Mutter geboren.

Joy zog mit ihrer Familie im Alter von sieben Jahren in die Schweiz, wo sie in Dietlikon aufwuchs. Die Matura absolvierte sie 1998 in Zürich, wo sie zunächst auch ein Studium der Ethnologie begann und parallel den Vorkurs für die Jazzschule besuchte. Ab 2000studierte sie in Bern Jazzgesang mit Vertiefung Pädagogik und Komposition an der Hochschule für Musik und Theater Bern. Als schweizerisch-ghanaische Sängerin machte sie sich einen Namen als Vokalkünstlerin und Elektronik-Musikerin, auch unter ihrem Band- und Projektnamen „Oy“ bekannt.

Joy lebt seit ein paar Jahren in Berlin.

Sie ist als Sängerin aktiv in verschiedenen Bands und Musikprojekten. So sang sie von 2006 bis 2009 bei der Experimentalformation „Lauschangriff“ und seit 2007 bei der Elektro-Dub-Band „Filewile“. Mit dem Musiker und DJ William Bottin startete sie 2007 das gemeinsame Musikprojekt „Tinpong“.

Auch das Impro-Jazz-Trio Hans Koch, Martin Schütz und Fredy Studer engagierte Frempong als Sängerin für einige Projekte. Fredy Studer und Frempong sind beide auch Mitglieder der 2008 gegründeten Band „Phall Fatale“, wo Frempong nicht nur singt, sondern auch Sampler und diverse kleine Instrumente spielt. In diesen unterschiedlichen Formationen trat sie 2007, 2010 und 2012 auch auf dem Taktlos Festival auf.

2010 veröffentlichte sie nach vier Jahren Arbeit unter dem Pseudonym „Oy Rempong“ bzw. kurz „OY“ ihr erstes Solo-Album First Box Then Walk beim Schweizer Label Creaked Records und trat damit am Montreux Jazz Festival auf.

Die erste Pressung des Albums war sofort ausverkauft. Nachdem der Filmkomponist Marcel Blatti aka „Lleluja-Ha“ als Schlagzeuger zu „Oy“ hinzugestoßen war, veröffentlichte das Duo 2013 das zweite Projektalbum Kokokyinaka.

Das Duo tourt seither international. Mit Philippe Ehinger trat sie 2012 zusammen auf; dabei entstand für Unit Records das Konzertalbum Les voisins ne parlent pas tous la même langue.

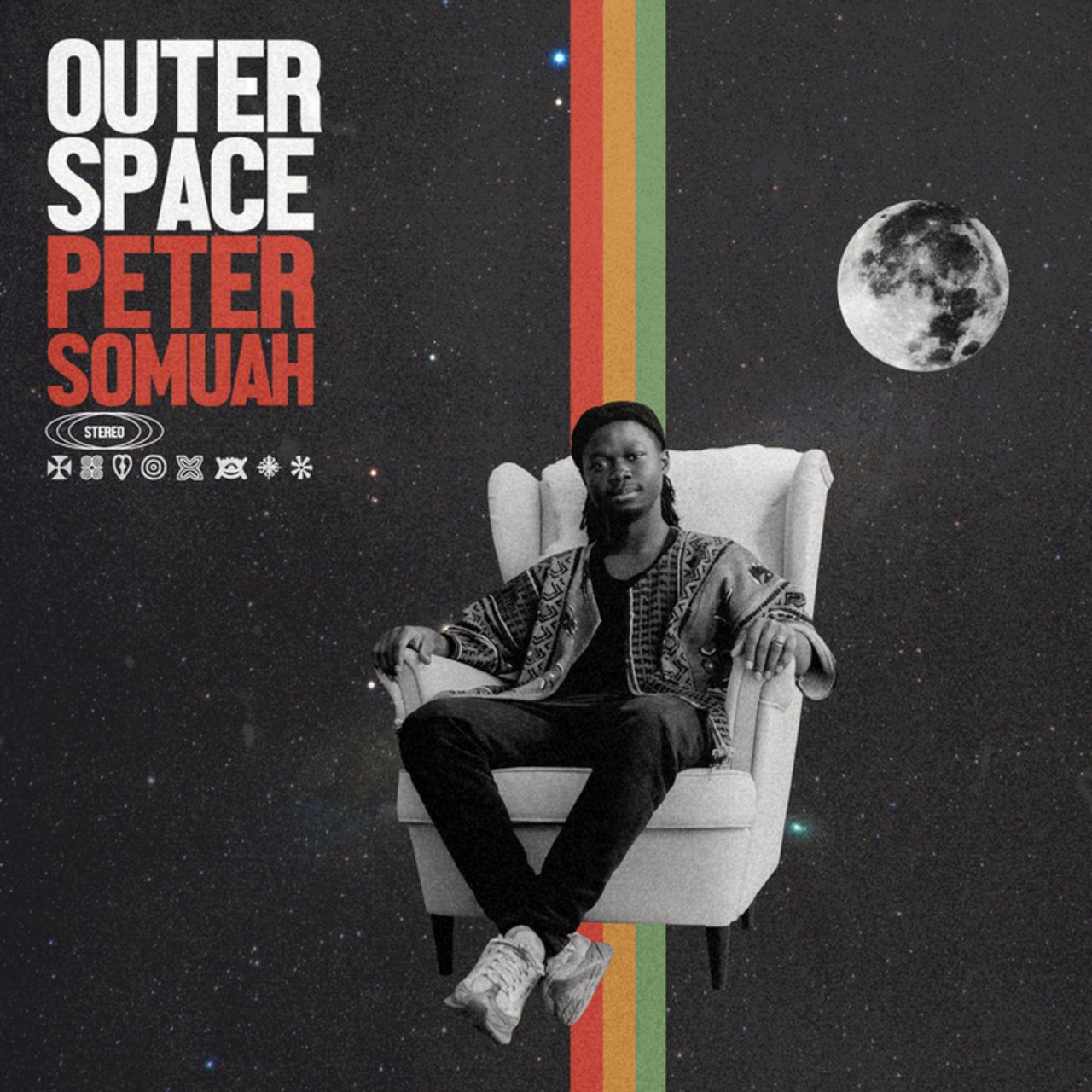

Peter Somuah

Peter Somuah ist ein begabter Trompeter, der das Spielen lernte, indem er unermüdlich seinen Trompetenhelden Miles Davis,Freddie Hubbard und Roy Hargrove lauschte. Mit Joseph Bannor spielte Peter in einer gemeinsamen Band, bevor er sich auf den Weg nach Europa machte, wo er richtig durchstartete und inzwischen eine vielfach ausgezeichnete Jazzgröße ist.

Peter zeichnet sich durch seinen warmen und melancholischen Klang sowie durch seine rhythmische Virtuosität aus, die seine Kindheit inmitten der Musikstile Westafrikas widerspiegelt. Er berührt sein Publikum und bringt es zum Grooven. 2021 gewann Peter Somuah den Erasmus Jazz Award für junge Jazz-Talente und 2022 den renommierten Edison Jazz Award mit seinem Debütalbum Outer Space.

Im Juni 2024 arbeitete Somuah an einem Projekt mit der WDR Big Band, bei dem er seine eigenen Kompositionen spielte, arrangiert und dirigiert vom musikalischen Kosmopoliten Michael Mossman. In seinen Kompositionen lotet Somuah die Grenzen zwischen Jazz, Funk, Soul und traditioneller ghanaischer Musik aus, gewürzt mit einem Hauch von elektronischer Musik. Er hat seine Musik bereits auf vielen Bühnen präsentiert.

Trompeter Peter Somuah startet in ferne Gefilde des Jazz. Denn Somuah stammt aus Ghana. Die Rhythmen seiner Heimat nahm er in sich auf, lernte diese, bevor er in Amsterdam studierte und hier seine Wirkung entfaltete. Und er war erfolgreich: 2021 erhielt er den Erasmus Jazz Award für junge Jazzkünstler und 2022 bekam er den niederländischen Edison Jazz Award. für seinen zweiten Tonträger „Outer Space“. Sein neuestes Werk heißt gar „Letter to the universe“. Somuah ist musikalisch in den Gefilden des Welltalls angekommen, ganz treffend für seine höchst eigenwillige Mischung aus Jazz,Funk, Soul und traditioneller ghanaischer Musik.

Als migrantischer Musiker in Amsterdam ist er nun unterwegs mit Kollegen aus seiner zweiten Heimat. Daraus entsteht eine faszinierende Combo, die mit Keyboard als zweitem Melodie-Instrument und einer vielfältigen Groove-Section aus Bass, Drums und Percussion und einer scharfen Prise elektronischer Musik angereichert ist. Zwischen Ekstase und Melancholie, mal rhythmisch, mal warm – so präsentiert sich Somuah heute voller Kraft und Leidenschaft.

2022 gewann Peter Somuah mit seinem Debütalbum „Outer Space“ den prestigeträchtigen Edison Jazz Award in den Niederlanden. Im April 2023 hat er sein erstes Album „Letter to the Universe“ bei ACT Music veröffentlicht.

Im Juni 2024 arbeitete Somuah an einem Projekt mit der WDR Big Band, bei dem er seine eigenen Kompositionen spielte, arrangiert und dirigiert vom musikalischen Kosmopoliten Michael Mossman. In seinen Kompositionen lotet Somuah die Grenzen zwischen Jazz, Funk, Soul und traditioneller ghanaischer Musik aus, gewürzt mit einem Hauch von elektronischer Musik. Er hat seine Musik bereits auf vielen Bühnen präsentiert.

Am 1. November 2024 wurde das neue Album „High Life“ von der Peter Somuah Group auf ACT Music veröffentlicht. Es ist eine Ode an die ghanaische Tradition der Highlife-Musik feat. die Legenden des Genres.

Die Besetzung:

Peter Somuah, Trumpet

Anton De Bruin, Keyboards

Marijn van der Ven, Bass

Danny Rombout, Percussion

Jens Meijer, Drums

Peter kehrt regelmäßig nach Accra zurück, wo er jungen Menschen ermöglicht, auf gespendeten Blasinstrumenten zu lernen. Die Förderung junger Talente in Workshops liegt ihm während seiner Aufenthalte dort besonders am Herzen.

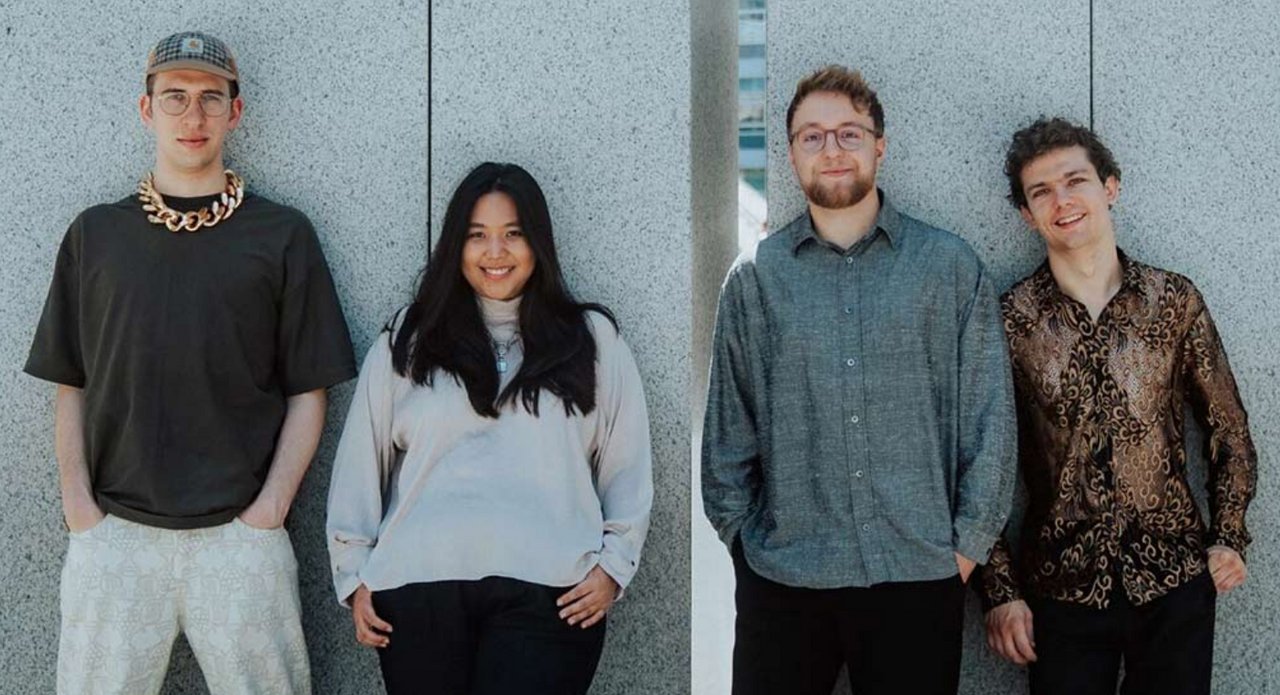

Shuteen Erdenebaatar

ist die Preisträgerin des Deutschen Jazzpreises 2024. Die Münchenerin Shuteen Erdenebaatar erhielten im Mai die Auszeichnung als „Nationales Ensemble des Jahres 2024“.

Die aus Ulan Bator stammende Pianistin lebt seit 2018 in München. Dort studierte sie – nach einem Abschluss als Klassik-Pianistin in der Heimat – an der Musikhochschule Jazz-Piano und gewann 2022 den renommierten BMW Young Artist Jazz Award. Ob vom Duo Lightville bis zum von ihr initiierten Chamber Jazz Orchestra München – Erdenebaatar kann sich mit ihren 26 Jahren „bereits jetzt mit so rennomierten Grossformationen wie der Maria Schneider Big Band oder dem Metropol Orkest messen“ meint Oliver Hochkeppel (SZ), während der Bayerische Rundfunk schlicht von ihr als dem „Wunderkind aus Ulan Bator“ spricht.

Begleitet wird Erdenebaatar vom Multiinstrumentalisten Nils Kugelmann am Bass und (normalerweise) dem Schlagzeuger Valentin Renner. Bei uns ist mit Sebastian Wolfgruber ein ebenfalls preisgekrönter Musiker am Drumset dabei. Sie alle gehören zu den führenden jungen Jazzern nicht nur in München. Ganz frisch im Quartett ist mit Jakob Manz ein in Rheda-Wiedenbrück bereits wohlbekannter Saxofonist aus der gleichen Altersgruppe. Dem Quartett ist eine große Zukunft vorherzusagen, denn alle vier sind hochangesehene prägende Musiker, die mit der mongolischen Pianistin einen tiefen und für uns noch fremden Klangschatz im Hintergrund haben. Wir könnten einen weiteren Höhepunkt in der kurzen Geschichte unserer Reihe „about Jazz“ erleben.

Die Besetzung:

Shuteen Erdenebaatar, Klavier

Nils Kugelmann, Kontrabass

Sebastian Wolfgruber, Schlagzeug

Jakob Manz, Saxophon

GIGS

LIVE-MUSIK

WORKSHOPS

| Joseph | Bannor | THE CHORKOR JAZZ BAND | GHANAISCH | Accra | Ghana |

Joseph Bannor

@kunimyelor_gh

Joseph ist ein äußerst talentierter Musiker aus Ghana, der in Accra lebt. Er beherrscht seine traditionellen Perkussionsinstrumente auf Weltklasseniveau. Arrangeur bei Best Wave Music Technologies.

General Associate of Arts and Sciences – Juni 2001 bis August 2023 an der Modern Sciences and Arts University

Joseph hatte seit seinem achten Lebensjahr eine Leidenschaft für Musik und verfolgte diese nach seinem Schulabschluss professionell weiter. Zu seinen bemerkenswerten Meilensteinen gehören:

- Pan-African Youth Orchestra (PAYO)

Hier begann er seine Karriere und stellte sein Talent unter jungen Musikern mit unterschiedlichem ghanaischem Hintergrund unter Beweis.

- Pan-African Orchestra (PAO):

Dank seines Könnens wurde er in dieses renommierte Orchester aufgenommen, das für seine Mischung aus traditionellen und neotraditionellen afrikanischen Klängen bekannt ist. Das PAO wurde 1988 von Nana Danso Abiam gegründet und spielt Instrumente wie Atenteben-Flöten, Gyile-Xylophone, Kora-Harfenluten und Gonje-Geigen.

Später schloss sich Joseph dieser Ghanaischen Gospel Gruppe an, die ein weltweit erfolgreiches Album veröffentlichte und gemeinsam mit amerikanischen Gospelkünstlern auftrat. Der Leiter der Band, Kenneth Appiah, ist ein Komponist und Afro-Pop-Künstler aus Accra.

Anschließend kam er zu den Gh Jazz Kollektiven mit namhaften Musikern wie Victor Dey jnr, Bernard Ayisa.. Er hatte die Gelegenheit, auch mit Etienne Mbappe, Sean Nowell, Nicolas Genest, Bruce Harrisund anderen zu spielen.

Heute leitet Joseph seine eigene Band, die lokale Volkslieder mit internationalen Genres , zu 80 % ghanaische Trommeln einbezieht und seine starken stimmlichen Fähigkeiten zur Geltung bringt.

Mit einem neuen Album in Aussicht entwickelt sich seine musikalische Reise weiter.

ACCRA

Casely Hayford Rd - Flughafen-Wohngebiet Hinter dem Opeibea House

JAZZ FESTIVALS

19.-24. April 2027

22.-27.April 2026

Goethe-Institut

30 Kakramadu Straße neben NAFTI | P.M.B. 52 Cantoments, Accra

We foster bilateral cultural exchange programs between Germany and Ghana.

We initiate film series, exhibitions, concerts, seminars and festivals, always with the goal to facilitate artistic production, reception and reflection involving actors from both countries.

+233302776764

+233JAZZ Bar und Grill

Doctor Isert Street, North Ridge 233 Accra, Ghana

+233 (benannt nach der ghanaischen Vorwahl) ist der beste Ort, um Live-Musik in Accra zu erleben. Zu den legendären Künstlern, die hier aufgetreten sind, gehören die Highlife-Stars Gyedu Blay Ambolley & the Sekondi Band, Dela Botri und die Evergreen Dance Band.

Auch internationale Acts entscheiden sich häufig für diesen Veranstaltungsort, und auf Tournee befindliche Musiker arbeiten regelmäßig mit ghanaischen Musikern zusammen, wie zum Beispiel kürzlich Joss Stone.

Jazz-Stile

mit folgender ungefähren zeitlichen Zuordnung:

- New Orleans/Dixieland-Jazz (ab 1900)

- Chicago-Jazz (1920er Jahre)

- Swing (1930er Jahre)

- Bebop (1940er Jahre)

- Cool-Jazz/Westcoast-Jazz und Hardbop (1950er Jahre)

- Free-Jazz (1960er Jahre)

- Fusion, Rock-Jazz oder Jazz-Rock (1970er Jahre)

New Orleans/Dixieland-Jazz

In den Jahren 1921 bis 1923 kamen die ersten Jazz-Aufnahmen afro-amerikanischer Bands1) aus New Orleans zustande und damit die ersten, die als authentisch für solche Musik anzusehen sind.

Erste Spielweisen, die als Form von Jazz betrachtet werden können, sollen jedoch bereits um 1900 entstanden sein. Somit begann die Jazz-Entwicklung mit einer mehr als 20 Jahre langen Phase, über die nur rückblickende und oft widersprüchliche Schilderungen verfügbar sind. In dieser langen Zeit wurden die Spielweisen, die in den Aufnahmen aus den frühen 1920er Jahren zu hören sind, erst allmählich entwickelt. Keinesfalls wurde von Anfang an und dann zwei Jahrzehnte hindurch unverändert in einem einheitlichen Stil gespielt. Das Stilschema beginnt somit bereits mit einer unrealistischen Annahme.

Die Bezeichnung Dixieland-Jazz wird meistens für die Nachahmung der afro-amerikanischen Spielweisen in New Orleans durch „weiße“ Musiker verwendet.

Solche „weiße“ Bands konnten bereits ab 1917 Aufnahmen machen, spielten jedoch nur bei oberflächlicher Betrachtung denselben Stil.

Chicago-Jazz

Der historisch bedeutsame Jazz im Chicago der 1920er Jahre war vor allem jener, den die afro-amerikanischen Musiker aus New Orleans dort aufnahmen und der nach dem Stilschema New-Orleans-Jazz genannt wird.

Zunächst war das die Musik von King Oliver und seiner Band und dann besonders die von Louis Armstrong und seiner Hot-Five/Seven-Band.

Armstrongs überragende Bedeutung besteht allerdings gerade darin, dass er in diesen Aufnahmen die Spielweisen aus New Orleans mit seinen brillanten Soli zunehmend sprengte und einen neuen Stil entwickelte. Ausgerechnet für diesen entscheidenden Schritt der Jazz-Entwicklung sieht das Stilschema keinen Platz vor.

Denn der Ausdruck Chicago-Jazz bezieht sich nicht auf Armstrongs Musik, sondern auf einen Kreis junger „weißer“ Musiker, die Armstrong und andere Musiker aus New Orleans auf ihre Weise nachahmten. Außerdem wichen diese in unterschiedlichem Maß und in unterschiedliche Richtungen von ihren Vorbildern ab, sodass sich daraus kein einheitlicher Stil ergab.

Als Talentiertester unter ihnen galt der Kornettist Bix Beiderbecke, der in seiner weichen, beschaulichen und „klassisch“ beeinflussten Art mit dem ähnlich ausgerichteten SaxofonistenFrank Trumbauer einzelne hübsche Aufnahmen machte.

Manche „weiße“ Musiker sahen in Beiderbecke eine Leitfigur aus ihrer eigenen „Rasse“ und als solche wirkt er bis heute nach. Für die von Afro-Amerikanern vorangetriebene weitere Entwicklung des Jazz spielte Beiderbecke jedoch keine Rolle. Was die „weißen“, so genannten „Chicagoer“ hervorbrachten, war somit weder ein durchgängiger Stil, noch ein für die Jazz-Geschichte so bedeutender Beitrag, dass er es rechtfertigen würde, die 1920er Jahre ihnen zuzuschreiben. Das Stilschema übergeht mit seiner Konzentration auf den Beiderbecke-Kreis außerdem die bedeutenden Entwicklungen in New York.

Dort bestand eine lebhafte Szene virtuoser Stride-Pianisten und Duke Ellington machte gegen Ende des Jahrzehnts erste bis heute bedeutende Aufnahmen mit einer Jazz-Bigband.

Swing

Die lange Zeit herrschende, auf Rassismus beruhende Dominanz „weißer“ Musiker schlug sich im Stilschema auch in Bezug auf die 1930er Jahre nieder. Swing war eine ab 1935 in Gang gekommene, erfolgreiche Tanzmusikmode, die von „weißen“ Bigbands, insbesondere der von Benny Goodman, ausgelöst und angeführt wurde. Sie beruhte auf verwässerten afro-amerikanischen Spielweisen und ließ afro-amerikanische Bands nur beschränkt zum Zug kommen.6) Indem das Stilschema diese Swing-Mode bei der Betrachtung der 1930er Jahre in den Mittelpunkt rückt, folgt es kommerziellen Gesichtspunkten, wo es allein auf die Entwicklung des Jazz im Sinn seiner eigenen, besonderen Qualitäten ankommen sollte.7) Die musikalisch bedeutenden Innovationen fanden nicht auf der Goodman/Glenn-Miller-Schiene mit ihrem American-Way-of-Life-Flair statt. Duke Ellingtons Musik war nie Swing und sie entwickelte sich seit Mitte der 1920er, ohne je von einer Stilkategorie in eine andere zu wechseln. Für Fletcher Hendersons Band gilt dasselbe und die besonders elegant und stark swingende, Blues-geladene Musik, die Count Basies Band aus Kansas City mitbrachte, wird ebenfalls missverstanden, wenn sie im Rahmen von Swing-Klischees wahrgenommen wird. Pianisten wie Earl Hines und Fats Waller wechselten nicht ihre Spielweise, nachdem in den 1930er Jahren die so genannte Swing-Ära begann. Sie waren nahtlos mit Vorgängern wie James P. Johnson und Willie „Lion“ Smith verbunden, die bereits in den 1910er Jahren bedeutend waren. Keine Stilkategorie kann die musikalisch bedeutenden Aufnahmen der 1930er Jahre als mehr oder weniger einheitliche Art von Musik einfangen und von vorhergehenden abgrenzen. Welche Gemeinsamkeit sollte in den 1930er Jahren zum Beispiel die Basie-Band mit Art Tatums Solo-Aufnahmen gehabt haben, die sie nicht auch mit Ellingtons, Earl Hines und Armstrongs Musik der 1920er Jahre hatte? Die vielfältigen Entwicklungen in ihrer Kontinuität ohne willkürliche Stilabgrenzungen zu betrachten, ergibt ein viel realeres und lebendigeres Bild.

Bebop

Anhänger populärer Swing-Musik mussten um 1945 den Eindruck haben, die damals erscheinenden ersten Aufnahmen von Dizzy Gillespie und Charlie Parker wären eine völlig neue, revolutionäre Art von Jazz.

Diese neue Musik wird in der Jazz-Literatur Bebop genannt und häufig als erste Form von „modernem“ Jazz verstanden, da sie keine populäre Form der Unterhaltung mehr bot, sondern aufmerksames Zuhören verlangte.

Der abrupte Wechsel von Unterhaltung zu Zuhören zeigt sich jedoch nur, wenn die Bebop-Musiker den populären Swing-Bigbands wie der von Benny Goodman gegenübergestellt werden.

Tatsächlich erforderten schon lange davor viele Jazz-Aufführungen aufmerksames Hören, zum Beispiel Louis Armstrongs Soli, die er in den 1920er Jahren in Chicago präsentierte, die damaligen Wettkämpfe der Stride-Pianisten in afro-amerikanischen Kneipen und auf Rentpartys in New York, die ambitionierten Kompositionen Duke Ellingtons in den 1930er Jahren, die Solo-Improvisationen des Pianisten Art Tatum in diversen Lokalen und die anspruchsvolle Interpretation des Songs Body and Soul in der Aufnahme des Tenor-Saxofonisten Coleman Hawkins aus 1939. Ab Mitte der 1930er Jahren entstand in New York auf der 52. Straße (in der Nähe des Broadways) eine Reihe florierender Lokale, in denen kleine Bands einem überwiegend „weißen“ Publikum Jazz zum Zuhören (nicht zum Tanzen) boten.

Zu diesem Zeitpunkt muss es in New York also eine ausreichend große Zahl von Jazz-Anhängern gegeben haben, die diese Musik als hörenswerte Kunst verstanden, was vor allem auf das Wirken der damaligen Hot-Clubs und etlicher Jazz-Kritiker zurückzuführen ist. Einen speziellen Reiz hatten für Jazz-Fans die so genannten Jam-Sessions, die als besonders authentisch galten, und daher ließen die Lokale der 52. Straße simulierte Jam-Sessions von bekannten Musikern aufführen. Das Verlangen nach möglichst echtem, nicht kommerziell angepasstem Jazz bereitete dann den Boden für den Auftritt der Bebop-Musiker. Ab Mitte der 1940er Jahre erhielten sie mit ihren Bands Engagements auf der 52. Straße und ihre häufige Zusammenarbeit mit traditionelleren Musikern, insbesondere mit dem als Swing-Musiker geltenden Tenorsaxofonisten Coleman Hawkins, half ihnen, sich ein Publikum zu erschließen.

Auch in musikalischer Hinsicht bauten die Bebop-Musiker weitgehend auf den Errungenschaften Älterer auf. Ihre Musik zeichnete sich durch eine Steigerung im Wesentlichen bereits vorhandener Qualitäten aus, nicht durch grundsätzlich neue. Was damals vielen als Bruch mit der Tradition erschien, wurde längst als organische Weiterentwicklung erkannt. Die Abgrenzung durch einen eigenen Namen (Bebop) verschleiert die Verbundenheit mit den Vorgängern. Dieser Verbundenheit widerspricht nicht, dass die jungen Musiker in sehr kreativer Weise ihre eigenen Spielweisen und ihren jeweiligen persönlichen Ausdruck entwickelten. Charlie Parker übte mit seinen locker fließenden, geschmeidigen, raffinierten melodischen Linien zwar einen starken Einfluss aus und andere wurden ebenfalls zu Vorbildern. Auch etablierten sich in ihren Bands gewisse Formen des Zusammenspiels. Doch entwickelten die führenden Vertreter der Bebop-Bewegung einen ausgeprägten individuellen Charakter. So war zum Beispiel das Spiel der beiden bedeutendsten Pianist der Bebop-Bewegung grundverschieden, wie folgende Aussage von Miles Davis deutlich macht: „Viele Leute sagten, dass [Thelonious] Monk nicht so gut Klavier spielen konnte wie Bud Powell, weil sie Bud wegen seiner Schnelligkeit für den besseren Techniker hielten. Es ist ganz großer Blödsinn, sie danach zu beurteilen, denn ihre Stile waren völlig verschieden. […] Beide waren irre Pianisten, sie hatten nur unterschiedliche Stile.“ Die persönlichen Stile Monks, Powells und anderer Beteiligter dieses Musikerkreises in eine übergeordnete Stilkategorie namens Bebop zu zwängen, vergröbert die Sicht in unnötiger Weise. Entsprechend schwammig blieben die Versuche, Bebop anhand von Merkmalen zu beschreiben. Sie erschöpften sich weitgehend in einer Darstellung vordergründiger Aspekte und der Feststellung größerer Komplexität in den meisten musikalischen Aspekten. Aber die Musik von Art Tatum, John Coltrane und Steve Coleman ist ebenfalls kompliziert, ohne dass sie als Bebop-Musiker angesehen werden.

Die am stärksten verzerrende Auswirkung der Bebop-Kategorisierung besteht in einer Gleichsetzung von Original und simplifizierter Nachahmung: Ein anhand von Transkriptionen erlerntes Nachspielen der Musik Charlie Parkers ist etwas völlig anderes als das sehr kreative, tiefgründige, kunstvolle, persönliche Schaffen Parkers. Beides als ein und dieselbe Sache, nämlich als Bebop zu bezeichnen, ergibt daher eine massive Verfälschung. Parkers brillantes musikalisches „Storytelling“ wurde so von seiner Person abgelöst und daraus eine Art formelhafte Ware konstruiert, die beliebig kopiert werden kann. Wer Parker nachahmt, spielt nicht wie Parker Bebop, sondern ahmt lediglich Parker nach.

Ein paar Jahre lang erhielt die Bebop-Bewegung ehebliche öffentliche Aufmerksamkeit, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass Jazz in Form von Swing und Dixieland populär war und Bebop als aufsehenerregende, wenn auch problematische neue Form von Jazz erschien. Ende der 1940er Jahre war sein Reiz als irritierende Neuheit offenbar verblasst, sein Potential als Protestkultur für „weiße“ Jugendliche erschöpft und seine mangelnde Gewinnträchtigkeit offensichtlich. Das öffentliche Interesse verflüchtigte sich und Jazz-Kritiker stellten das Ende des Bebop fest. Die Musiker hörten jedoch keineswegs auf zu spielen, vielmehr schlossen sich ihnen viele jüngere an (unter anderem Sonny Rollins und John Coltrane) und in weiten Bereichen des Jazz schlug sich allmählich ein anhaltender Einfluss der Bebop-Bewegung nieder.

Max Roach sagte in den 1970er Jahren: „Wir leben in einer Gesellschaft, wo du jedes Jahr ein neues Auto haben musst und ein neues Modell von diesem und jenem. […] und genauso wird es gemacht, wenn eine neue Mode eingeführt werden soll: Dann wird einfach das, was vorher populär gewesen ist, für ‚out‘ erklärt oder für tot. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass die Musik der 1940er-Jahre gestorben ist. Ich glaube, dass sie immer weiter und weiter lebt […]. Die Leute, die das alles geschaffen und entwickelt haben, Leute wie Art Tatum, Dizzy Gillespie, Charlie Parker und Bud Powell, sind immer noch die Impulsgeber für alles, was geschieht. In dieser Periode ist musikalisch so vieles geschehen, dass bis heute noch alle davon leben, und die Dinge auf der heutigen Szene, die sich nicht darauf beziehen, die kannst du vergessen, die verblassen daneben. John Coltrane war eine Weiterentwicklung der Dinge aus den 40er-Jahren, McCoy Tyner, Rahsaan Roland Kirk, sie alle.“

Cool-Jazz/Westcoast-Jazz

Nach dem einflussreichen deutschen Jazz-Kritiker Joachim-Ernst Berendt wurde der Jazz um 1950 „cool“ und der italienische Jazz-Kritiker Arrigo Polillo überschrieb in seiner Jazz-Geschichte ein Kapitel mit den Worten „Der Jazz wird kühl“. Doch begannen um 1950 die bedeutenden Innovatoren der 1940er Jahre (Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Max Roach, Thelonious Monk und so weiter) keineswegs „kühl“ zu spielen und sie hörten auch nicht auf zu spielen. Das gilt ebenso für die vielen älteren Musiker wie Duke Ellington, Art Tatum, Coleman Hawkins und für den bei vielen Hörern beliebten, wieder belebten Dixieland-Jazz. Vielmehr geschah um 1950 Folgendes: Das Thema Bebop, das in den Medien auf oberflächliche Weise abgehandelt wurde, erschöpfte sich, ohne dass diese Musik ein größeres ernsthaftes Publikum gewonnen hätte. Auch für viele Jazz-Kritiker blieb sie schwer zugänglich. Polillo bezeichnete Parkers Spielweise noch im Jahr 1975 gar als „krankhaft“. Maßgebliche Kritiker fühlten sich am Ende der 1940er Jahre besonders von jenen Musikern angesprochen, die zwar an die Innovationen des Bebop-Musikerkreises anknüpften, ihre Musik jedoch in Richtung europäisch-klassischer Ästhetik lenkten. Die Kritiker schufen dafür den Begriff Cool-Jazz und priesen diese Richtung als modernsten, künstlerisch besonders anspruchsvollen Jazz-Stil. Berendt entdeckte damals sofort seine „Liebe zur coolness“, wie er sagte. Er nahm als erster Europäer Kontakt mit Lennie Tristano auf, dem „Hohenpriester des Cool-Jazz“, widmete ihm in der ersten Ausgabe seines Jazzbuchs (1953) ein eigenes Kapitel als bedeutendsten Jazz-Musiker nach Charlie Parker und erklärte, der Cool-Jazz werde der Stil der 1950er Jahre werden Im Laufe der Jahre holte Berendt viele Musiker des Cool-Jazz und des „unmittelbar darauf entstandenen West-Coast-Jazz“ zu Konzerten nach Europa.

In der 1959 erschienenen Ausgabe seines Jazzbuchs fand Berendt dann jedoch, man könne nun „objektiver und von Entwicklungstendenzen unabhängiger über Jazz schreiben“ und es hätten sich Gesichtspunkte ergeben, die „in mancher Hinsicht das Gegenteil von dem sind, was man damals in den Jazz-Zeitschriften las“, als „Lennie Tristano das letzte Wort“ war.39) Tristano sei inzwischen zwar „nicht etwa abgetan“, doch erhielt er nun kein eigenes Kapitel mehr. Berendts Darstellung des Jazz der 1950er Jahre wurde verwirrend: „Nach Tristano“ (als wäre Tristano bereits damals gestorben) habe sich das Gewicht zur amerikanischen Westküste verlagert, zum „West-Coast-Jazz“. Aber die Fachleute hätten immer wieder darauf hingewiesen, dass nach wie vor New York die eigentliche Hauptstadt des Jazz sei und man habe dem West-Coast-Jazz den East-Coast-Jazz gegenübergestellt. Jedoch scheine mittlerweile erwiesen zu sein, dass sowohl West-Coast-Jazz als auch East-Coast-Jazz weniger stilistische Begriffe als Verkaufsschlagwörter der Schallplatten-Firmen waren. Die wirkliche „Spannung in der Entwicklung“ sei nicht eine „Spannung zwischen Ost- und Westküste, sondern eine solche zwischen einer klassizistischen Richtung einerseits und der Gruppe junger Musiker zumeist schwarzer Hautfarbe, die einen modernen Bebop spielen, andererseits.“ Allerdings behauptete Berendt auch, die „kühle Konzeption“ habe in eingeschränktem Sinn den „ganzen Jazz“ der 1950er Jahre beherrscht. In seinen späteren Ausgaben seines Jazzbuchs erklärte er, der Cool-Jazz sei bis zur Mitte der 1950er Jahre der „beherrschende“ Stil gewesen. Andere Autoren meinten, die Blüte des Cool-Jazz habe bereits 1953 geendet oder sei überhaupt nie wirklich zustande gekommen. Es blieb auch unklar, welche Musiker alle zum Cool-Jazz zu zählen sind, und letztlich erweist sich der Begriff Cool-Jazz selbst als nebulose Vorstellung, die sich weitgehend in Luft auflöst, sobald man sie näher betrachtet.

Hardbop

Mitte der 1950er Jahre tauchte im Jazz-Journalismus der Ausdruck „Hard-Bop“ auf und er hatte seine Funktion in der von Berendt erwähnten Debatte der Jazz-Kritiker über den dominierenden „weißen“ „West-Coast-Jazz“ und den weniger beachteten afro-amerikanischen Jazz an der „East-Coast“ (New York). Die zur Glättung und zur europäischen Vorstellung von Kultiviertheit neigende „weiße“ Ästhetik wurde als weicher und kühler empfunden und die stärker mit afro-amerikanischen Traditionen verbundene Ästhetik als härter und vitaler. Mittlerweile ist die West-/Ostküsten-Debatte längst Vergangenheit und die von Charlie Parker zu Sonny Rollins und John Coltrane führende afro-amerikanische Entwicklungslinie als Zentrum der Jazz-Tradition etabliert. Die damit überflüssige Hardbop-Bezeichnung hat sich jedoch als vermeintlicher „Jazz-Stil“ festgesetzt und wird mit variierenden, ziemlich beliebigen Bedeutungen verwendet. Nach dem Buch Jazz-Styles (2012) von Mark C. Gridley, das in den USA als meistbenutzte Einführung in die Jazz-Geschichte gilt, kann Hardbop zumindest folgende vier Spielarten des Jazz der 1950er und 1960er Jahre bezeichnen:

- eine graduelle Fortführung des Bebop, die oft nicht recht von der Musik seiner Begründer unterscheidbar ist (zum Beispiel die Musik von Clifford Brown, Max Roach und Sonny Rollins),

- eine leicht singbare, auf Bebop beruhende Musik, die auch Funky-Jazz und Soul-Jazz genannt wird und Melodien mit bluesigem, gospel-artigem Charakter enthält, die von einfachen, sich ständig wiederholenden Figuren (zum Teil aus Lateinamerika) begleitet werden (zum Beispiel manche Songs von Horace Silver und den Adderley Brothers),

- eine stark antreibende spätere Entwicklung, die ihre Wurzeln im Bebop hat und oft Folgendes enthält: a) Stücke, die auf eigenen Akkordfolgen beruhen, nicht auf denen von Popsongs [wie im Bebop üblich], b) improvisierte Linien, die sich von den bevorzugten Phrasen Charlie Parkers und Dizzy Gillespies unterscheiden (zum Beispiel die Musik von Art Blakeys Band der 1960er Jahre und des Art-Farmer/Benny-Golson-Jazztet; manche Autoren würden auch die Bands von Miles Davis in den späten 1950er und frühen 1960er Jahre dazuzählen, mit Ausnahme des Albums Kind of Blue),

- ein neuer, in den 1960er Jahren aufgetretener Ansatz, der nicht völlig frei von Bebop ist, aber hauptsächlich auf eigenen Konzepten beruht, die jedoch nicht Teil der damaligen Free-Jazz-Bewegung waren; diese Stilgruppe sei sehr vielfältig und habe keinen eigenen Namen erhalten (zum Beispiel die Musik von Wayne Shorter, Joe Henderson, McCoy Tyner, Herbie Hancock und Freddie Hubbard) – Ein weiteres Beispiel sei die Aufnahme Masqualero (1967) des Miles-Davis-Quintetts, doch würden die meisten Musiker sie nicht Hardbop, sondern einfach „Mitte-60er-Miles-Davis“-Stil nennen. Viele Davis-Aufnahmen würden üblicherweise als Cool-Jazz klassifiziert werden, nicht nur Birth of the Cool, sondern auch die Aufnahmen aus den frühen 1950er Jahren mit Sonny Rollins, Horace Silver, Milt Jackson und anderen. Manche würden sogar sein Album Kind of Blue (1959) als Cool-Jazz bezeichnen, obwohl es eher in die Hardbop- oder Modal-Jazz-Kategorie passe.

In John Fordhams Großem Buch vom Jazz werden sogar die Alben Giant Steps (1959) von John Coltrane und Brillant Corners (1956) von Thelonious Monk als Beispiele für Hardbop angeführt. Dabei stellt das Giant-Steps-Album mit seinen komplizierten harmonischen Strukturen geradezu das Gegenteil zu den von Gridley im zweiten Punkt erwähnten simplen Soul-Jazz-Songs dar und Monks Musik war in den 1950er Jahren nicht wesentlich anders als zuvor, als er noch als Bebop-Musiker betrachtet wurde. Letztlich ist Hardbop also kaum etwas anderes als eine verwirrende Gepflogenheit.

Free-Jazz

Die von Musikern wie Art Tatum und Charlie Parker repräsentierte Tradition ist sehr anspruchsvoll, sodass es nur wenigen Musikern gelang, bedeutende kreative Beiträge zu ihr zu leisten (wie etwa Sonny Rollins) oder sie gar in eine eigene Richtung weiterzuführen, wie es John Coltrane schaffte. Ornette Coleman und Cecil Taylor demonstrierten Ende der 1950er Jahre dann jedoch eine mögliche Befreiung von den erdrückenden Vorbildern der Tradition. Ihr Beispiel ermutigte in den 1960er viele Musiker, mit unkonventionellen musikalischen Gestaltungsmöglichkeiten und Ausdrucksformen zu experimentieren und die Idee einer Freiheit von etablierten musikalischen Regeln und Erwartungen brachte zwangsläufig ein besonders breites Spektrum an unterschiedlichen Spielweisen hervor. Die einzige verlässliche Gemeinsamkeit dieser Spielweisen ist, dass sie extremere Musikbereiche darstellen, die nur wenigen Hörern Genuss bereiten. Aber das allein rechtfertigt natürlich nicht, sie als stilistisch gleichartig zu betrachten.

Besonders irreführend ist ein Gleichsetzen der 1960er Jahre mit Free-Jazz, denn damals wurde eine breite Palette von Jazz-Formen gespielt und Free-Jazz wurde zwar debattiert, doch mangels Nachfrage in den USA nur wenig aufgeführt. Die großartigen Aufnahmen Coltranes aus der ersten Hälfte der 1960er Jahre stellen keinen Free-Jazz dar und auch die des Miles-Davis-Quintetts der Jahre 1963 bis 1968 nicht. Es sind gerade diese Aufnahmen von Coltrane und Davis, die den stärksten Einfluss aus den 1960er Jahren auf nachfolgende Musikgenerationen ausübten. Dass sie im Stilschema dennoch keinen Platz finden, zeigt einmal mehr dessen Fragwürdigkeit. Manche Autoren versuchten, diese bedeutenden Aufnahmen mit einer weiteren, Modal-Jazz genannten Stilkategorie einzufangen. Der Begriff modal hat im Jazz jedoch wiederum ein schillerndes Spektrum an Bedeutungen und Aufnahmen, in denen Modalität eine Rolle spielt, müssen sich stilistisch durchaus nicht ähneln und von anderen gravierend unterscheiden.

Fusion

Die Jazz-Entwicklung ging schon immer in mehrere Richtungen. Einerseits entstanden allmählich kunstvolle, zunehmend anspruchsvolle und schließlich schwer genießbare Spielweisen, auf der anderen Seite wurden im Übergangsbereich zu populärerer Musik die Möglichkeiten genutzt, ein breites Publikum zu erreichen. Bereits im erwähnten Soul-/Funky-Jazz gab es Rhythmen und Sounds aus dem so genannten Rhythm and Blues. Um 1970 begann Miles Davis, mit den „elektrischen“ Klängen und Rhythmen, wie sie in der populären Musik junger Leute modern waren, eher avantgardistisch anmutende Soundgebilde zu gestalten, die gegenüber seiner früheren Musik einen deutlichen stilistischen Bruch ergaben. Einige seiner ehemaligen Bandmitglieder folgten mit ihren eigenen Gruppen seinem Vorbild und näherten sich dabei noch stärker an populäre Musik an. Diese von Davis initiierte, auf ein großes jugendliches Publikum abgestellte Musik erschien so neuartig, dass die Schaffung einer eigenen Stilkategorie für sie mit der Bezeichnung Fusion (Rock-Jazz/Jazz-Rock) nahelag. Doch wurde das Fusionieren von Spielweisen des Jazz mit Elementen aus anderen Musikarten bald in so vielfältiger Weise betrieben und „elektrische“ Instrumente sowie funkige Rhythmen so selbstverständlich auch in anderen Kontexten verwendet, dass die Konturen der neu geschaffenen Kategorie verschwammen. Es ist schon lange nicht mehr sinnvoll, einen Wechsel der Stilkategorie festzustellen, wenn in einer Band ein E-Bass statt eines Kontrabasses oder ein Keyboard statt eines Klaviers (weil ein solches vielleicht gerade nicht verfügbar ist) eingesetzt wird, wenn eine E-Gitarre nicht mit dem schlanken Ton eines Wes Montgommery gespielt wird oder Rhythmen funky wirken. Lediglich in Bezug auf bestimmte Spielweisen, die deutlich den Rock-Jazz-Geist der beginnenden 1970er Jahre widerspiegeln, erscheint die Bezeichnung Fusion noch als angemessen.

In den 1970er Jahren war Fusion die kommerziell erfolgreichste Art von Jazz, aber keineswegs die einzige und auch nicht die musikalisch bedeutendste. Aus der Jazz-Perspektive betrachtet sind andere Aufnahmen aus den 1970er Jahren wesentlich interessanter, zum Beispiel die Musik von McCoy Tyner, Woody Shaw, Von Freeman und von Mitgliedern der Musikerkooperative AACM.

Endpunkt

Das Stilschema hob also für größere Zeitabschnitte jeweils eine bestimmte Entwicklung hervor, die Jazz-Kritikern als besonders bedeutsam erschien. Rückblickend betrachtet ist ihre Auswahl (wie dargestellt) großteils fragwürdig und für die Zeit ab 1980 gelang den Kritikern das Herausstellen eines „Stils“ nicht mehr. Zwar wurde noch versucht, für die 1980er und 1990er Jahre aus dem in den Medien breitgetretenen Konflikt zwischen der traditionsverbundenen Linie von Wynton Marsalis und Andersorientierten zwei gegensätzliche Stile abzuleiten. Doch gibt es seit jeher Bewahrer und Aufgeschlossene für Neues und ihre Meinungsverschiedenheiten sind einmal mehr, einmal weniger Gegenstand der Medien. Für traditionelle Richtungen ist charakteristisch, dass sie gerade keinen neuen Stil hervorbringen, und die Offenheit der Gegenposition ergibt allein keinen gemeinsamen Stil. Daher blieben die Versuche, aus der sich um Marsalis drehenden Kontroverse neue Stilkategorien zu bilden, besonders vage. Daneben wurde immer wieder die stilistische Vielfalt als Merkmal des aktuellen Jazz hervorgehoben. Doch ist auch die nicht neu. Sie nahm lediglich im Lauf der Jazz-Geschichte durch die zahllosen Versuche von Musikern, Eigenes zu entwickeln und Marktnischen zu finden, zwangsläufig zu. Neu war nach den 1970er Jahren allerdings, dass es nicht mehr gelang, die ohnehin schon seit Langem fragwürdige Konstruktion einer Abfolge von „Stilen“ fortzuführen.